今回は2つの物体が重なった問題,いわゆる,「親子亀の問題」です.

この問題のポイントは,摩擦力の向きです.

摩擦力の向きを調べるための方法を紹介します.

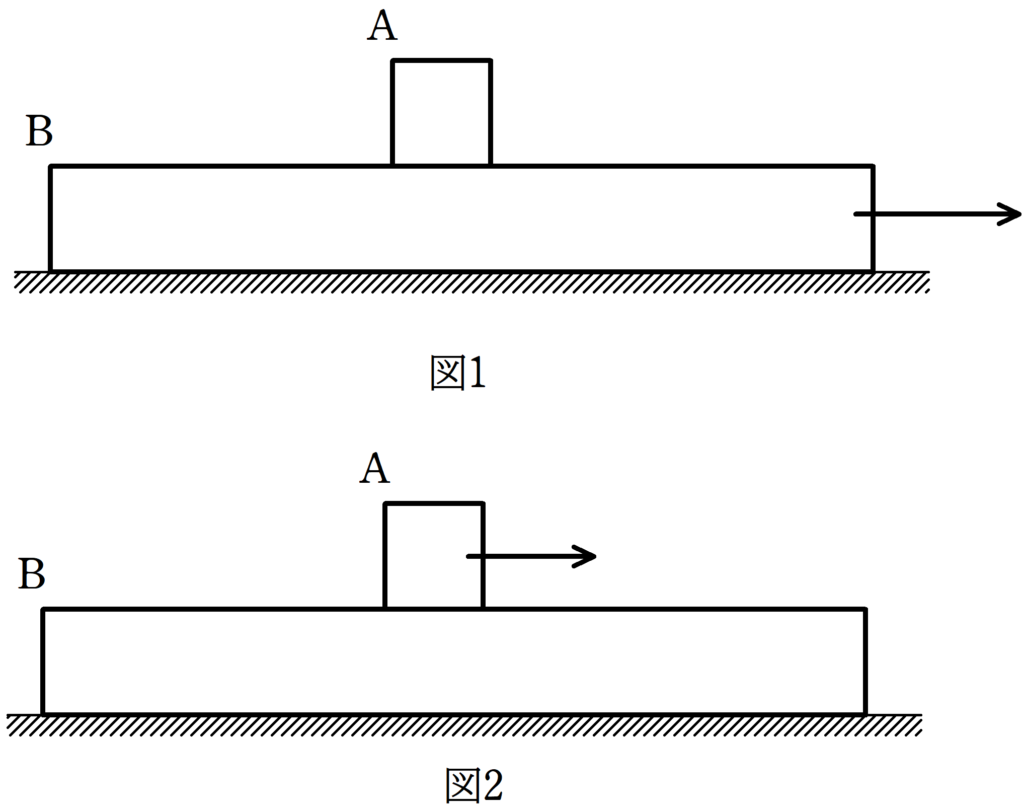

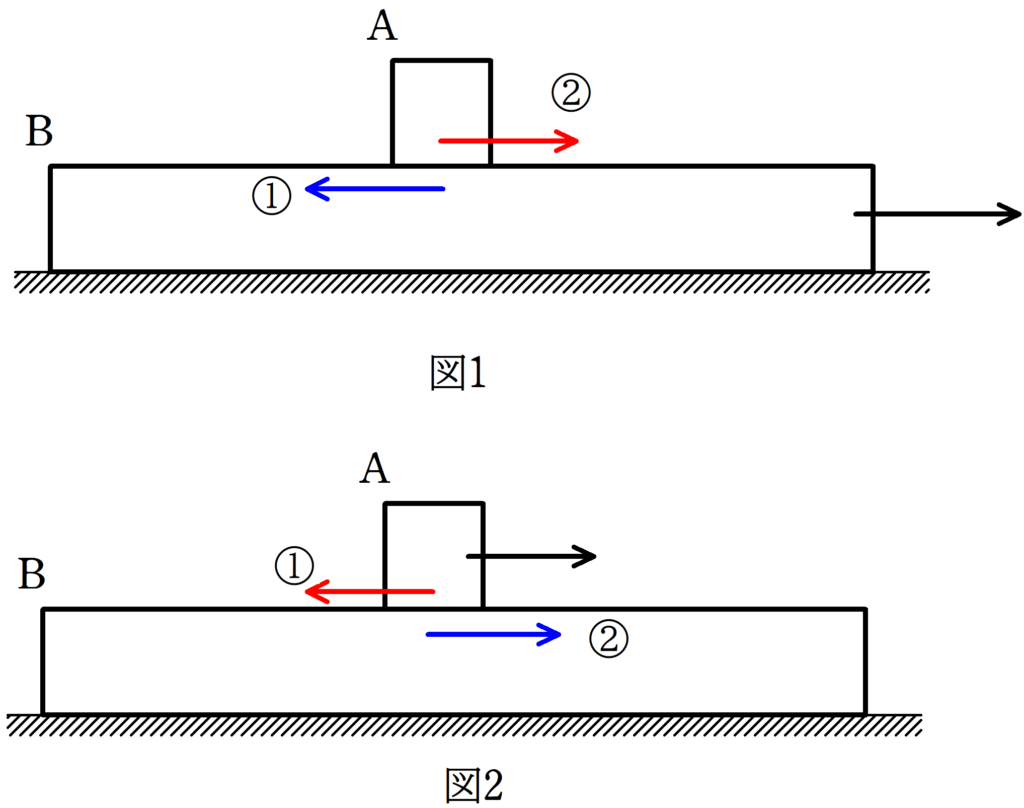

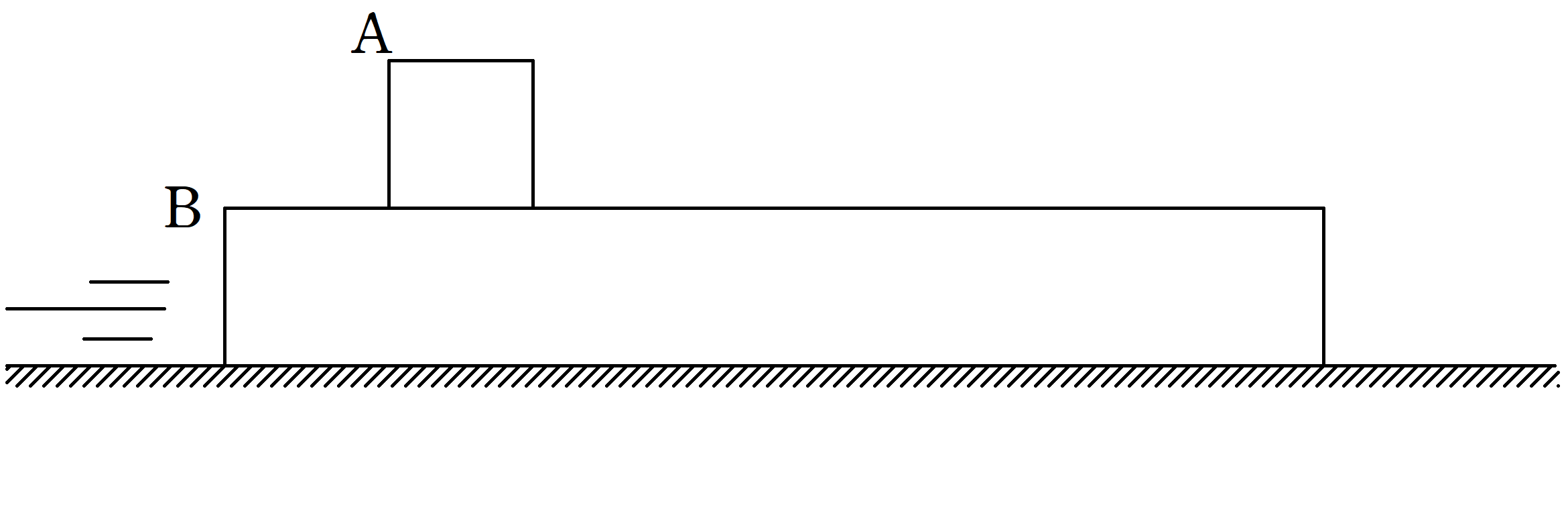

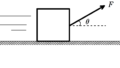

図1や図2のように,なめらかで水平な床の上に,十分長い板Bとその上に物体Aがおかれている.

床とBの間に摩擦力ははたらかないが,AとBの間には摩擦力がはたらく.

(1) 図1のように,板Bに水平右方向に力を加え続けたところ,AとBはそれぞれ別々の加速度をもって運動をした.AとBそれぞれにはたらく摩擦力の向きを答えよ.

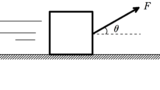

(2) 図2のように,板Aに水平右方向に力を加え続けたところ,AとBはそれぞれ別々の加速度をもって運動をした.AとBそれぞれにはたらく摩擦力の向きを答えよ.

<解答>

シンプルに考えると,次のようになります.

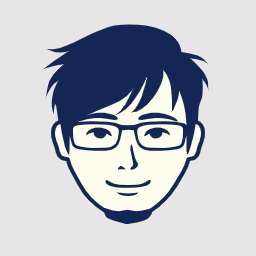

★ 図1について

板Bが右に動く

→①Bについて,動く方向と反対である左方向に摩擦力がはたらく.

→②作用反作用の法則より,Aには右方向の摩擦力がはたらく.

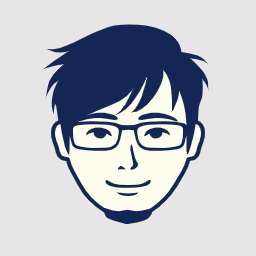

★ 図2について

板Aが右に動く

→①Aについて,動く方向と反対である左方向に摩擦力がはたらく.

→②作用反作用の法則より,Bには右方向の摩擦力がはたらく.

つまり,摩擦力の向きがわかりやすい方から考えて,もう片方は作用反作用の関係を使って向きを調べればいいだね!

そういうことです.

それでは,実際に運動方程式を立てる問題を解いていきましょう.

前回の内容はこちらです!

また,運動方程式を立てるにあたって,次のことを復習しておきましょう!

質量$m$の物体に力$F$がはたらいているとき,物体の加速度$a$をすると,次の関係式が成り立つ.

$ma=F$

これを運動方程式という.

運動方程式を立てる際には

1. +の向きを決め,その+の向きを加速度の向きとする.

2. 物体の速度の向きとは関係なく,はたらく力をかき,運動方程式を立てる.

3. 力の向きは1.で決めた正の方向であれば,正とし,負の方向に向いていれば負としてかく.

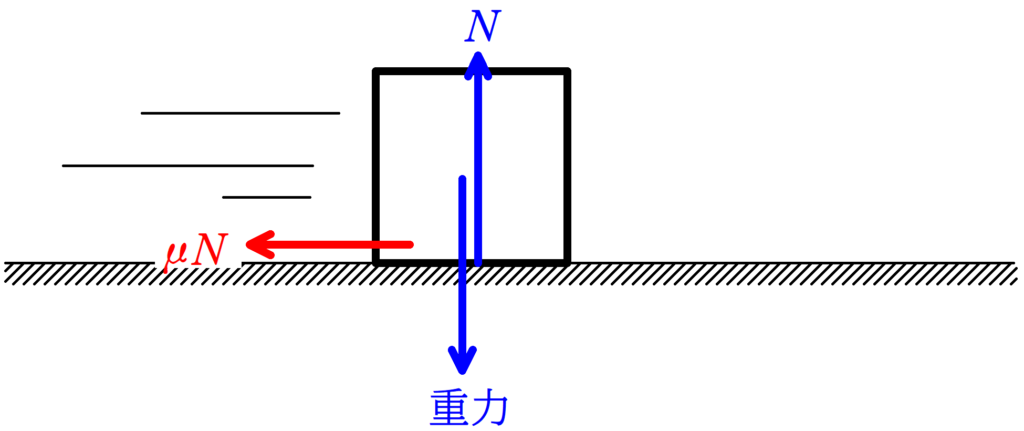

力を図示する流れ

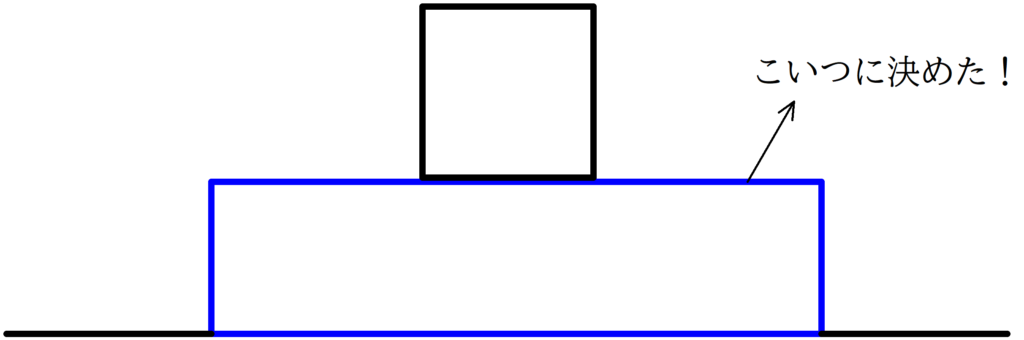

1. 力を図示する物体をきめる.(以後,対象物体とよぶ.)

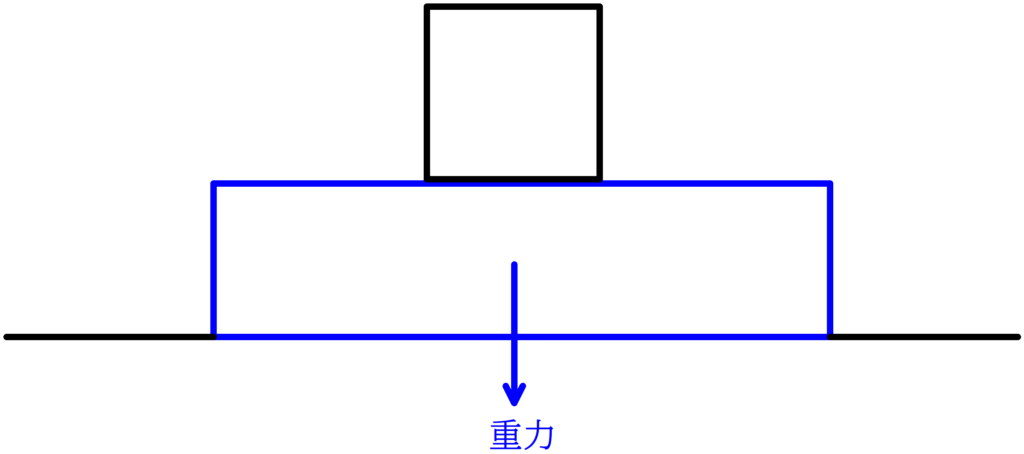

2. まず重力をかく.

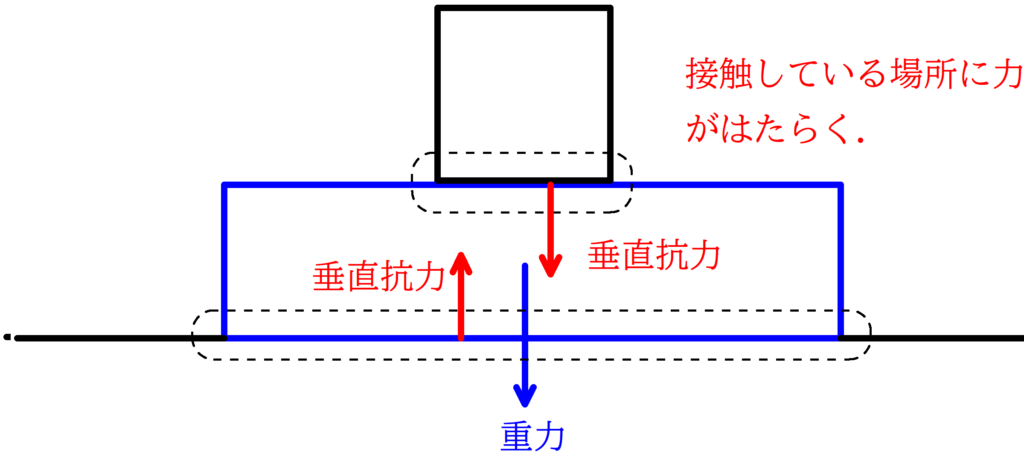

3. 対象物体が他の物体と接触している部分に着目し,その場所にはたらく力をかく.

例:接触の相手によって,次のような力がはたらく.

面(床,物体,壁):垂直抗力と摩擦力

糸,ひも:張力

ばね:弾性力

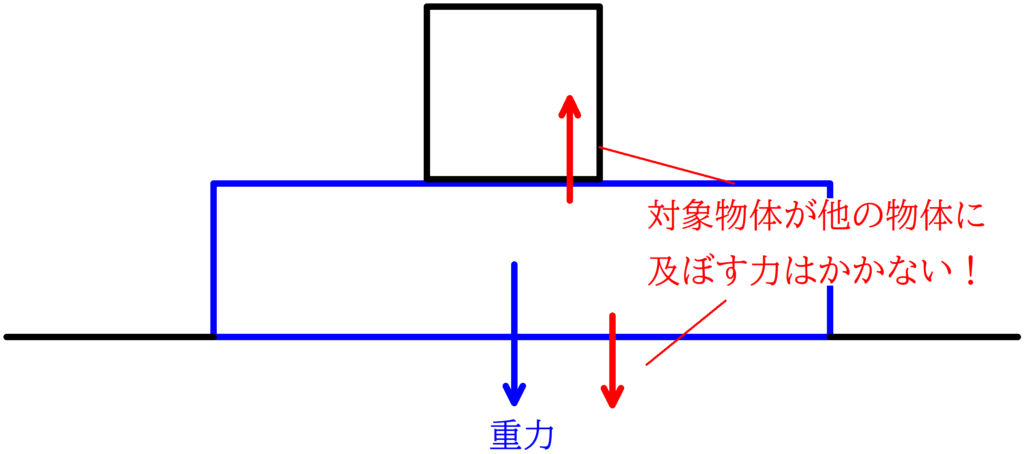

※ 注意:外から対象物体にはたらく力を書き込むのであって,対象物体が相手側に及ぼす力を対象物体にかかないようにする.

下はダメな図

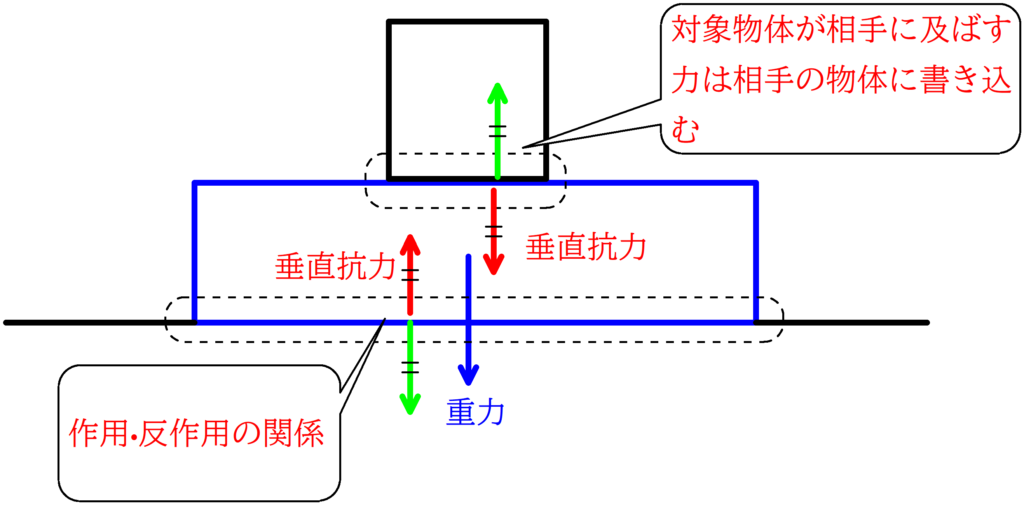

※ 勿論,対象物体が相手側に及ぼす力を相手の物体のところに図示するのはかまわない.

ただし,運動方程式やつり合いの式を立てる際には,あくまでも対象物体にはたらく力のみを式に入れる.

水平でなめらかな床の上に質量$M$の十分長い板Bがおいてあり,板Bの上に質量$m$の物体Aがおかれている.

いま,非常に短い時間でBに大きな力を加え,瞬間的に図の右方向に初速度を与えたところ,AとBは別々な加速度をもって運動した.

重力加速度の大きさを$g$,AとBの間の動摩擦係数を$\mu$とするとき,物体Aと板Bの加速度を求めよ.ただし,加速度の向きは図の水平右向きを正とする.

<解答>

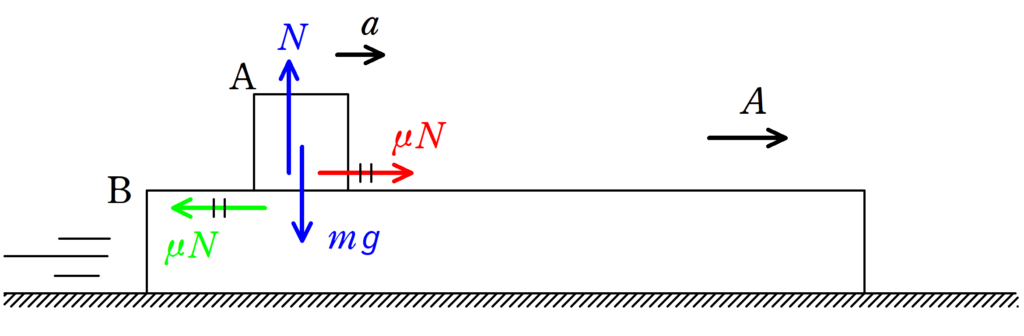

力の図示すると,次のようになります!

Bが右方向に動いているので,AとBの間の摩擦力は左方向にはたらきますね!

だから,作用反作用の法則より,Aには右方向に摩擦力がはたらきます.

摩擦力の大きさは$\mu Mg$ではありません!

摩擦力の大きさは摩擦力がはたらく面の垂直抗力$N$に比例します.

上図では,垂直抗力の大きさを$N$,物体Aの加速度を$a$,板Bの加速度を$A$としています.

接触面に対して,速度の向きと反対の方向に動摩擦力がはたらく.

接触面の垂直抗力の大きさを$N$,接触面との動摩擦係数を$\mu$とすれば,動摩擦力の大きさ$f$は

$f=\mu N$

である.

★ Aの鉛直方向のつり合い

$N=mg$ $\dots (\ast)$

★ Aの運動方程式

$ma=\mu N$

$(\ast)$より

$ma=\mu mg$ $\therefore$ $a=\mu g$

★ Bの運動方程式

$Ma=-\mu N$

$(\ast)$より

$MA=-\mu mg$ $\therefore$ $A=-\dfrac{m}{M}\mu g$

コメント

[…] [基礎編]運動方程式演習⑥ 親子亀の問題NEKO今回は2つの物体が重なった問… 分野別 力学 演習問題 高校物理 シェアする Twitter Facebook はてブ LINE physicmathをフォローする physicmath Physicmath(フィジクマス) […]