前回の内容はコチラです.

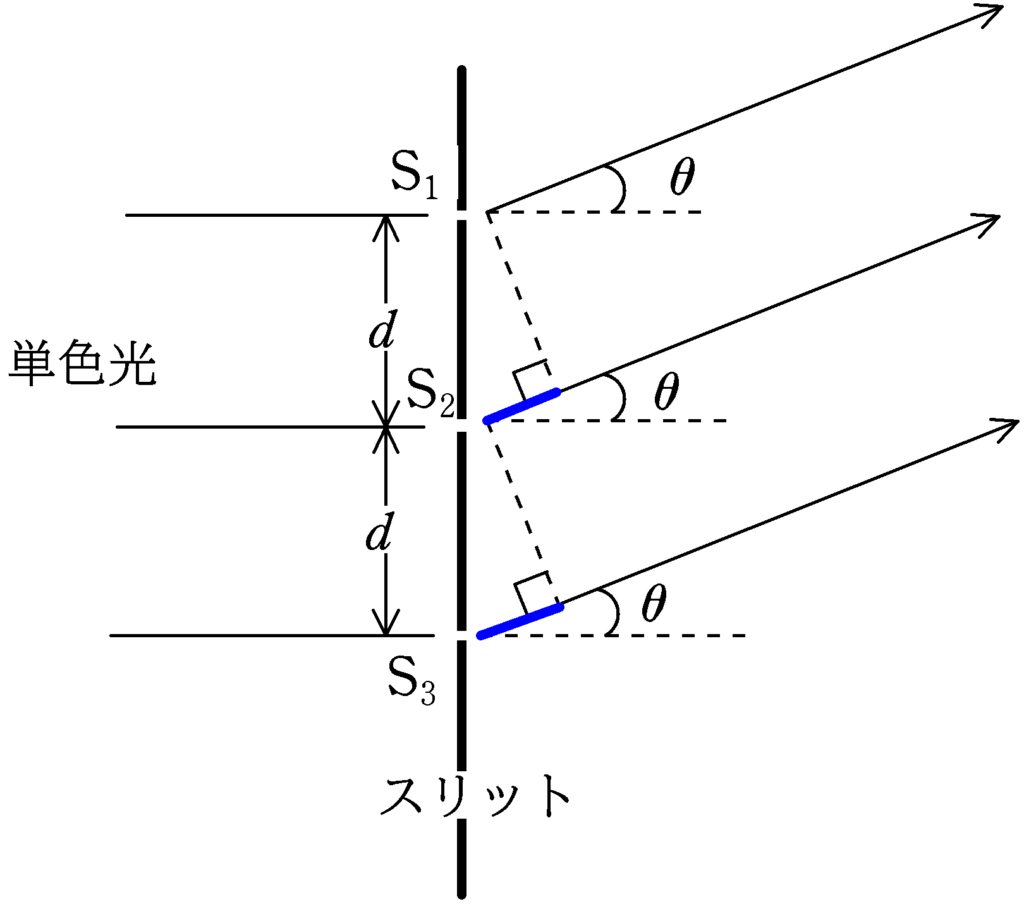

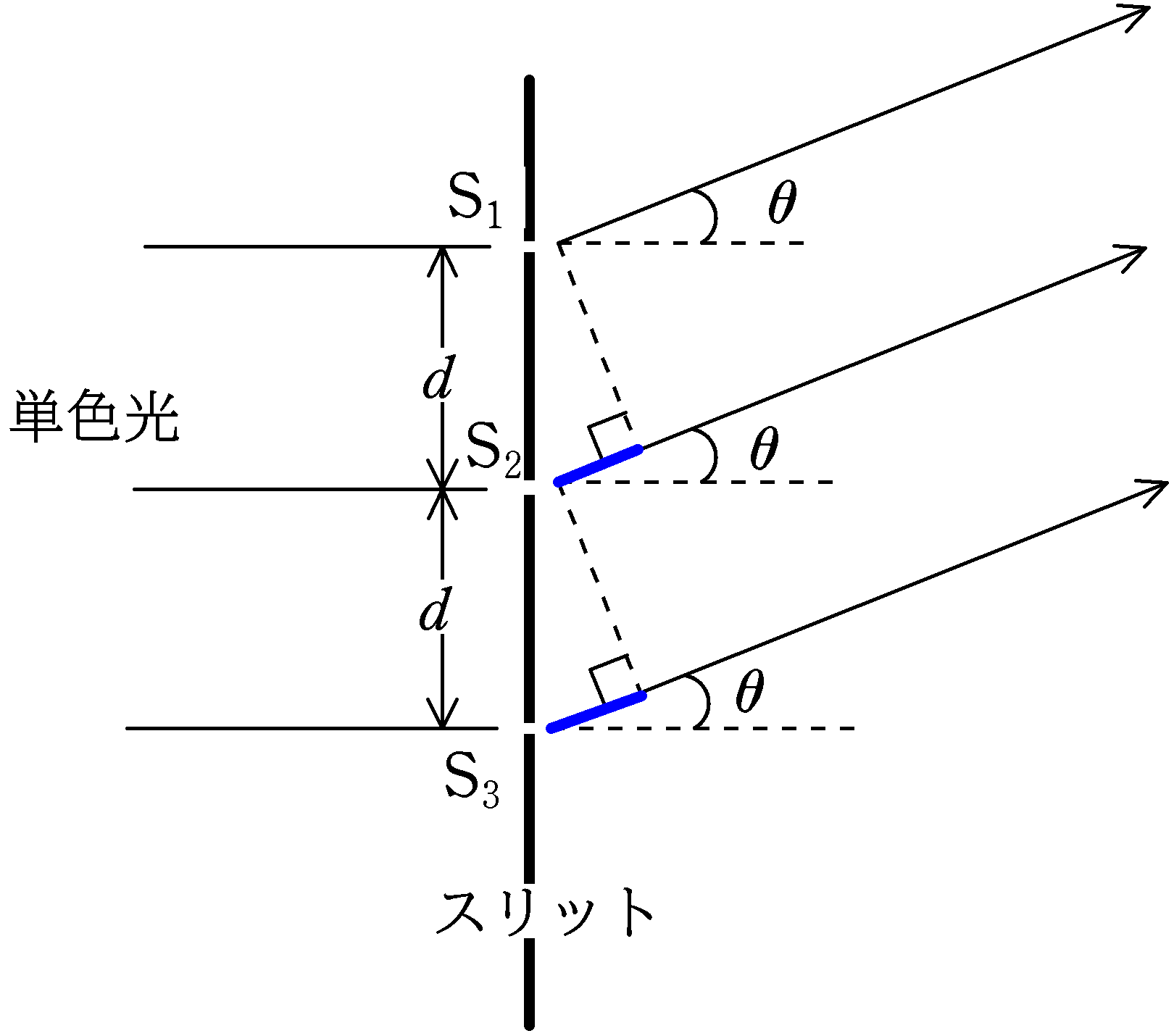

図のように,スリット$\rm S_{1}$,$\rm S_{2}$,$\rm S_{3}$がある薄い板に板に垂直に波長$\lambda$の平面波を入射する. 平面波は$\rm S_{1}$,$\rm S_{2},\rm S_{3}$で回折した.このとき,入射波の方向から$\theta$の方向にある点Pにおける波の干渉を考える. ただし,Pはスリットから十分遠く,$\rm S_{1}P$,$\rm S_{2}P$,$\rm S_{3}P$はいずれも平行とみなしてよい.スリット間の間隔はいずれも$d$であり,${\rm S_{2}P}=L$である.また,時刻$t$におけるスリット$\rm S_{1},S_{2},S_{3}$における媒質の変位$y$は,振幅を$A\,(>0)$,周期を$T$として,

$y=A\sin\left(\dfrac{2\pi}{T}t\right)$

であるとする.波が伝わる速さを$c$として,次の問いに答えよ.

(1) $\rm S_{2}$からPに伝わる波の時刻$t$における波の変位$y_{2}$を$A,T,L,t,c$を用いて表せ.

(2) $\rm S_{1}$からPに伝わる波の時刻$t$における波の変位$y_{1}$を$A,T,L,t,c,d,\theta$を用いて表せ.

(3) $\rm S_{3}$からPに伝わる波の時刻$t$における波の変位$y_{3}$を$A,T,L,t,c,d,\theta$を用いて表せ.

(4) 時刻$t$におけるPの波の変位$y_{\rm P}=y_{1}+y_{2}+y_{3}$の振幅を$A,\lambda$,$d,\theta$を用いて表せ.

(5) 点Pで波が弱め合うとき,$d\sin\theta$,$\lambda$,整数$m$の間に成り立つ関係式を求めよ.

波の式については,こちらでも扱っています.

ぜひご覧ください.

<解答>

(1)

$\rm S_{2}P$の距離は$L$で波が伝わる速さは$c$なので,波が伝わる時間は

$\dfrac{L}{c}$

Pにおける媒質の振動は,時間$\dfrac{L}{c}$前の$\rm S_{2}$の振動と同じだから次のようになるね.

$y_{2}=A\sin\left\{\dfrac{2\pi}{T}\left(t-\dfrac{L}{c}\right)\right\}$ (答)

(2)

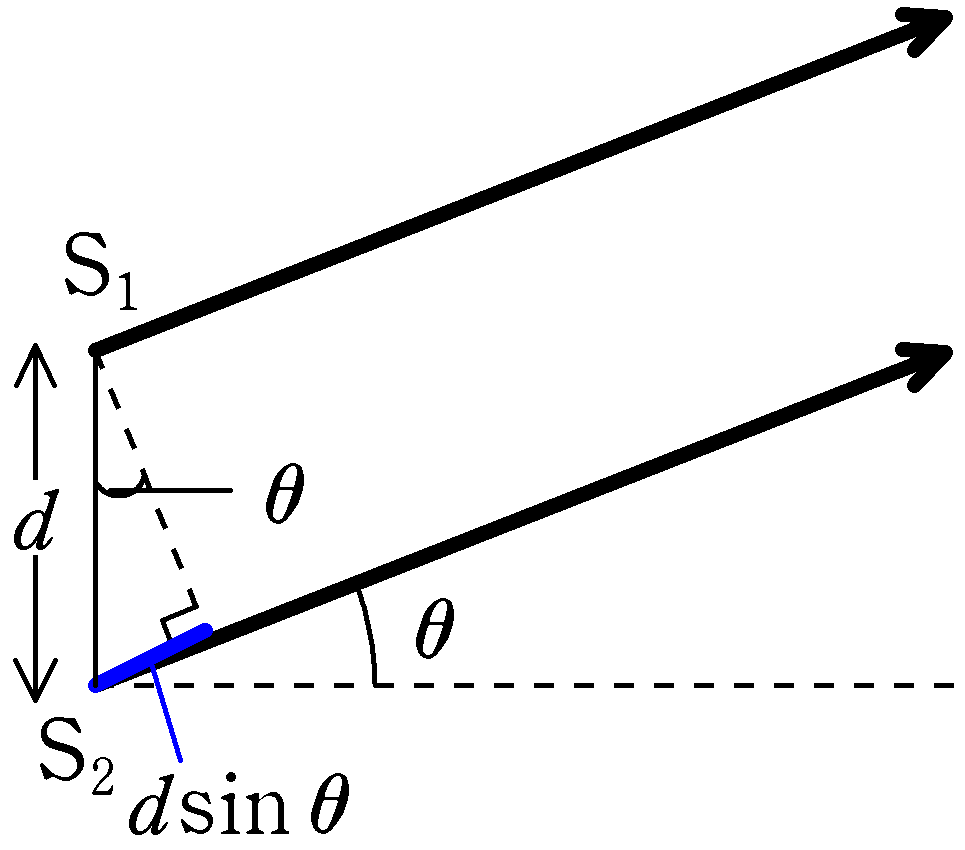

$\rm S_{1}P$は$\rm S_{2}P$より距離が$d\sin\theta$だけ短いので,

${\rm S_{2}P}=L-d\sin\theta$

だね.$\rm S_{1}$から$P$に波が伝わる時間は,

$\dfrac{L-d\sin\theta}{c}$

になるね.

「Pの振動は時間$\dfrac{L-d\sin\theta}{c}$前の$\rm S_{1}$の媒質の振動と同じ」

なので,

$y_{1}=A\sin\left\{\dfrac{2\pi}{T}\left(t-\dfrac{L-d\sin\theta}{c}\right)\right\}$ (答)

(3)

反対に$\rm S_{2}P$の距離は$L+d\sin\theta$なので,次のようになるね.

$y_{3}=A\sin\left\{\dfrac{2\pi}{T}\left(t-\dfrac{L+d\sin\theta}{c}\right)\right\}$ (答)

(4)

先に$y_{1}+y_{3}$を計算するときれいになりそうだね.

$y_{1}+y_{3}= A\sin\left\{\dfrac{2\pi}{T}\left(t-\dfrac{L-d\sin\theta}{c}\right)\right\} + A\sin\left\{\dfrac{2\pi}{T}\left(t-\dfrac{L+d\sin\theta}{c}\right)\right\} \cdots (\sharp)$

について,

まず,正弦の加法定理を書き出します.

$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$ $\cdots (\ast)$

$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$ $\cdots (2\ast)$

$(\ast)+(2\ast)$を計算します.

$\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)=2\sin\alpha\cos\beta$ $\cdots (\clubsuit)$

この式と$(\sharp)$との対応関係を書き出しましょう.

$\alpha+\beta= \dfrac{2\pi}{T}\left(t-\dfrac{L-d\sin\theta}{c}\right) $ $\cdots (3\ast)$

$\alpha-\beta= \dfrac{2\pi}{T}\left(t-\dfrac{L+d\sin\theta}{c}\right) $ $\cdots (4\ast)$

$(3\ast)+(4\ast)$を計算し,$\alpha$を求めます.

$2\alpha=\dfrac{2\pi}{T}\left(2t-\dfrac{2L}{c}\right)$

$\therefore \alpha=\dfrac{2\pi}{T}\left(t-\dfrac{L}{c}\right)$ $\cdots (5\ast)$

$(3\ast)-(4\ast)$を計算し,$\beta$を求めます.

$2\beta=\dfrac{2\pi}{T}\cdot \dfrac{2d\sin\theta}{c}$

$\therefore \beta=\dfrac{2\pi}{T}\cdot \dfrac{d\sin\theta}{c}$ $\cdots (6\ast)$

$(5\ast)$,$(6\ast)$を$(\clubsuit)$の右辺に代入して積の形をつくります.

$2\sin\left\{ \dfrac{2\pi}{T}\left(t-\dfrac{L}{c}\right) \right\}\cos \left(\dfrac{2\pi}{T}\cdot \dfrac{d\sin\theta}{c} \right)$

したがって,

$y_{1}+y_{3}=2A \sin\left\{ \dfrac{2\pi}{T}\left(t-\dfrac{L}{c}\right) \right\}\cos \left(\dfrac{2\pi}{T}\cdot \dfrac{d\sin\theta}{c} \right) $

なので,$cT=\lambda$(波の基本式)も考慮して,

$\eqalign{y_{1}+y_{2}+y_{3}&= A\sin\left\{\dfrac{2\pi}{T}\left(t-\dfrac{L}{c}\right)\right\} +2A \sin\left\{ \dfrac{2\pi}{T}\left(t-\dfrac{L}{c}\right) \right\}\cos \left(\dfrac{2\pi}{T}\cdot \dfrac{d\sin\theta}{c} \right) \\&=A\left\{2\cos\left(\dfrac{2\pi d\sin\theta}{Tc}\right)+1\right\}\sin\left\{\dfrac{2\pi}{T}\left(t-\dfrac{L}{c}\right)\right\}\\&= A\left\{2\cos\left(\dfrac{2\pi d\sin\theta}{\lambda}\right)+1\right\}\sin\left\{\dfrac{2\pi}{T}\left(t-\dfrac{L}{c}\right)\right\}} $

これで振幅は

$| A\left\{2\cos\left(\dfrac{2\pi d\sin\theta}{\lambda}\right)+1\right\} |$ (答)

だね.

(4)

弱め合うのは,振幅が$0$のときで

$ 2\cos\left(\dfrac{2\pi d\sin\theta}{\lambda}\right)+1 =0$

$\therefore \cos \left(\dfrac{2\pi d\sin\theta}{\lambda}\right) =-\dfrac{1}{2}$

なので,整数$m$を用いて

$ \dfrac{2\pi d\sin\theta}{\lambda} =\dfrac{2}{3}\pi+2\pi m,\dfrac{4}{3}\pi+2\pi m$

$\therefore d\sin\theta=m\lambda+\dfrac{\lambda}{3},m\lambda+\dfrac{2}{3}\lambda$ (答)

コメント